Was ist bidirektionales Laden? So wird der Fahrzeugakku zum Energiespeicher

Inhaltsverzeichnis

Bidirektional laden heißt, das Elektrofahrzeug kann nicht nur Energie aus dem Netz beziehen, sondern auch zurückspeisen. Und sogar das Eigenheim mit Strom versorgen. Kein Wunder, dass bidirektionales Laden seit Jahren als Revolution der Energietechnik gefeiert wird. Aber ist dem wirklich so? Im Beitrag erfahrt ihr, was dran ist am Thema, wie die Technologie funktioniert und welche Möglichkeiten es dabei gibt.

Elektrofahrzeuge haben sich längst von einer Nische zum Massenmarkt entwickelt. Immer mehr Stromer sind auf unseren Straßen unterwegs. Im April 2025 waren in Deutschland laut Kraftfahrt-Bundesamt über 2,6 Millionen PKW mit Elektro-Antrieb zugelassen.

Die Kombination mit einer Solaranlage auf dem Dach ermöglicht ein kostengünstiges Aufladen des E-Autos zuhause. Da Fahrzeuge ohnehin eher „Stehzeuge“ sind, könnten Traktionsbatterien auch als mobile Heimspeicher einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten.

Welche Möglichkeiten bietet die Technologie des bidirektionalen Ladens? Welche Regeln und Voraussetzungen gelten? Und was steht einer flächendeckenden Nutzung dabei eigentlich noch im Weg? Ein Blick auf die Grundlagen der Technik, das aktuelle Marktumfeld und den Stand der Dinge bei SMA.

Welche Technologien gibt es für bidirektionales Laden?

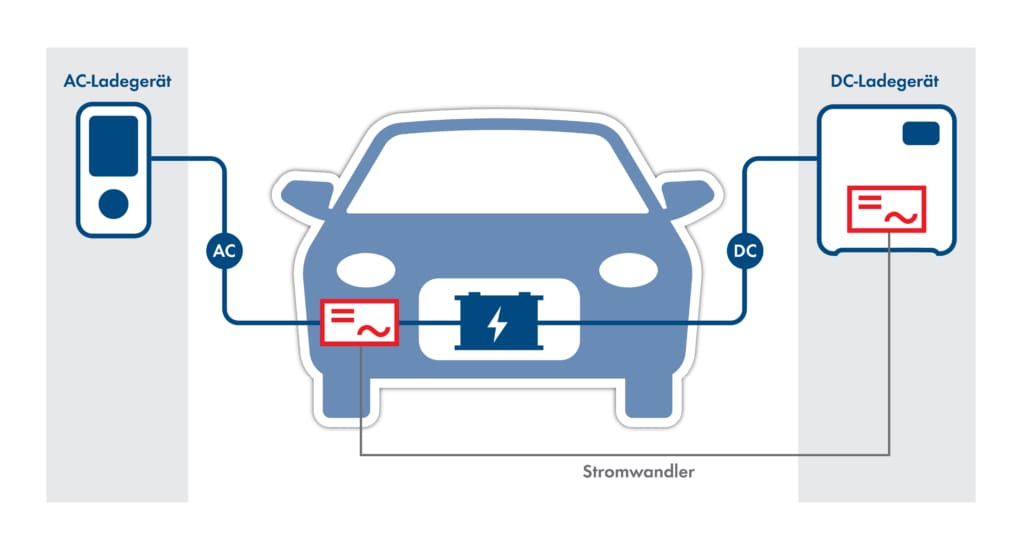

Aktuell werden Elektrofahrzeuge in der Regel unidirektional geladen. Der im Haushalt verwendete Wechselstrom (AC) fließt dabei vom Haus bzw. öffentlichen Stromnetz ins Fahrzeug, wird vom sogenannten On-Board-Charger (OBC) in Gleichstrom (DC) umgewandelt und in der Traktionsbatterie gespeichert.

Im Unterschied dazu kann der Strom beim bidirektionalen Laden in zwei Richtungen fließen, also zusätzlich vom Fahrzeug wieder zurück ins Haus- bzw. in das Stromnetz. Das Fahrzeug wird so zum mobilen Energiespeicher und kann elektrische Verbraucher versorgen. Für die Umwandlung benötigt man dabei einen Wechselrichter. Wie bei Solaranlagen wandelt dieser den von der Fahrzeugbatterie bereitgestellten Gleichstrom in Wechselstrom um und synchronisiert ihn mit dem Stromnetz. Die Kommunikation zwischen Ladestation und Fahrzeug erfolgt dabei über den Kommunikationsstandard ISO 15118-20. Je nach verwendeter Technologie (AC- oder DC-Bidirektional) ist der Wechselrichter entweder im Fahrzeug (als OBC) oder in der Ladestation verbaut.

1. Bidirektionales AC-Laden

Bei der bidirektionalen AC-Ladung befindet sich der Wechselrichter ebenso wie beim unidirektionalen AC-Laden im Fahrzeug. Der Einbau dieser On-Board-Lader verursacht Kosten im Fahrzeug. Es gibt zwar keine spezifischen Vorschriften, die einen On-Board-Lader im Fahrzeug vorschreiben, die praktische Notwendigkeit und die Flexibilität als Verbraucheranforderungen machen ihn jedoch bis auf weiteres zu einem unverzichtbaren Bestandteil. Das zusätzliche Gewicht ist hier nicht signifikant.

2. Bidirektionales DC-Laden

Bei der bidirektionalen DC-Ladung befindet sich der Wechselrichter nicht im Fahrzeug, sondern in der Ladestation. Aufwände und die damit verbundenen Kosten, länderspezifische Netzanforderungen abzubilden, verlagern sich damit vom Fahrzeug auf die stationäre Ladestation. Damit sinkt die Komplexität für die Fahrzeughersteller, es steigt jedoch der Entwicklungsaufwand bei den Herstellern der Ladestationen, die aufgrund überwiegend proprietärer Umsetzungen aktuell nur in Kooperation mit Fahrzeugherstellern ein Produkt entwickeln können.

Bidirektionale Ladetechnologien für Elektroautos.

Welche Vorteile bietet bidirektionales Laden für Haushalte und das Stromnetz?

Bei der Technologiefrage scheiden sich die Geister. Beide Technologien bieten ihre Vor- und Nachteile. Im insgesamt jungen und sich weiter entwickelnden Elektromobilitätsmarkt werden wir vermutlich zunächst beide Lösungsansätze sehen.

Verglichen mit den Investitionskosten des bidirektionalen DC-Ladens hat das bidirektionale AC-Laden bei der Wirtschaftlichkeit die Nase vorn. Auch das Argument, die Ladeleistung beim AC-Laden sei zu klein, zählt nur bedingt. Insbesondere im Heimbereich sind die Netzanschlusskapazitäten begrenzt (Netzanschlusspunkt). Hier sind 11 bzw. 22 kW Ladeleistung mehr als ausreichend, um den Energiebedarf im Haushalt zu decken.

Es bleibt spannend, welche Technologie sich am Ende durchsetzen wird – oder ob sich beide dauerhaft behaupten. Volvo hat beispielsweise angekündigt, mit dem EX90 beide Varianten in einem Fahrzeug zu kombinieren. Am Ende entscheidet also der Nutzer, ob AC- oder DC-bidirektional geladen bzw. entladen wird.

Welche Varianten gibt es beim bidirektionalen Laden?

Neben den Ladetechnologien AC oder DC unterscheidet man außerdem drei Varianten des bidirektionalen Ladens.

V2L – Vehicle-to-Load

Die einfachste Variante des bidirektionalen Ladens nutzt eine Schuko-Steckdose im Fahrzeug. An diese sogenannte Vehicle-to-Load-Funktion werden die elektrischen Verbraucher direkt angeschlossen. Teilweise wird dies auch über einen gesonderten Adapter über die Ladesteckdose des Fahrzeugs realisiert. Technisch und regulatorisch sind die Voraussetzung dazu bereits heute gegeben. Fahrzeugmodelle wie der Hyundai Ioniq, der Kia Niro oder der MG 4/5 bieten diese Funktion mit bis zu 3,6 kW bereits an. Praktisch ist dies beispielsweise zur Nachladung eines Laptops auf Reisen, für Camper, die unterwegs Strom benötigen oder Handwerker, die elektrisch angetriebene Werkzeuge betreiben möchten.

V2H – Vehicle-to-Home

Mit der Vehicle-to-Home Funktion versorgt man das komplette Eigenheim mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Dabei wird das Elektrofahrzeug mit einer bidirektionalen Wallbox verbunden. So kann Strom aus der Traktionsbatterie ans Haus abgeben werden.

Mögliche Anwendungsfälle sind:

- Eigenverbrauchsoptimierung in Verbindung mit einer PV-Anlage: Überschüssiger Solarstroms wird in der Fahrzeugbatterie zwischengespeichert.

- Kostenoptimierte Nutzung dynamischer Stromtarife: Bevorzugtes Laden in Niedertarifzeiten, Entladung zur Versorgung des Haushaltes zu Hochtarifzeiten.

- Not- oder Ersatzstromversorgung mit einer entsprechenden Netztrennvorrichtung.

V2G – Vehicle-to-Grid

Die anspruchsvollste Variante des bidirektionalen Ladens ist die sogenannte Vehicle-to-Grid-Funktion. Dabei wird Strom aus der Fahrzeugbatterie ins öffentliche Stromnetz eingespeist, um netzstützende Funktionen zu übernehmen. Hierbei müssen Fahrzeug, Ladestation und das Stromnetz entsprechende Rahmenbedingungen erfüllen. In Deutschland wird mit §14a EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) ein Kommunikationskanal über das Smart Meter Gateway festgelegt – die Grundlage für ein gesteuertes, netzdienliches Entladen der Traktionsbatterie.

Diese Variante bietet das größte Potential, den Netzausbau zu verringern. Die Speicherkapazität von Traktionsbatterien überschreitet bereits heute die aller Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland um den Faktor 3,5 (Stand Feb. 2025).

Wann kommt bidirektionales Laden?

Regulatorische Hemmnisse beim bidirektionalen Laden

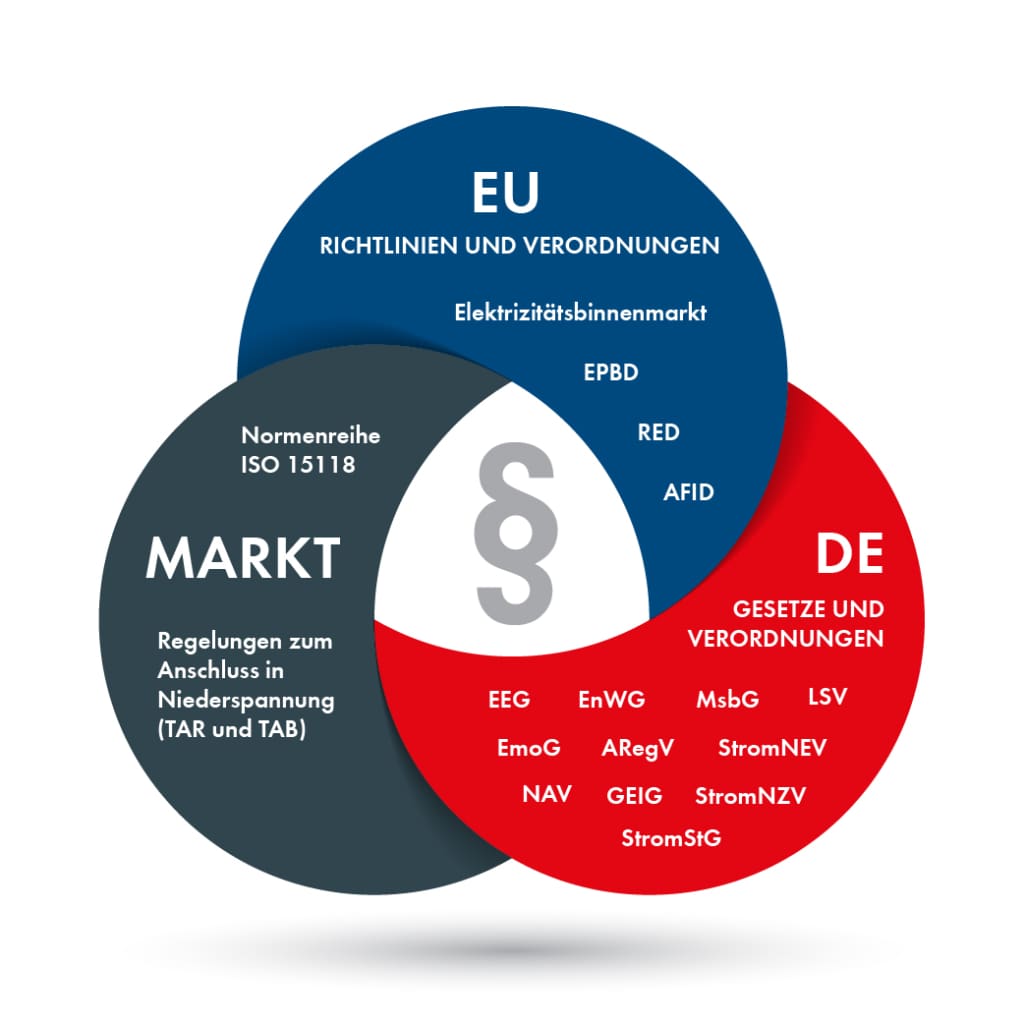

Die größte Herausforderung für das bidirektionale Laden liegt neben den technischen Anforderungen in der Politik. Hier könnten schnelle Gesetzesentwürfe die Entwicklungen beflügeln. Eine Zusammenfassung der nötigen Maßnahmen auf deutscher und europäischer Ebene gab es bereits im März 2022 im Positionspapier „Initiative Bidirektionales Laden“.

Überblick über zentrale Richtlinien, Rechtsnormen und Standards; hier dargestellt als vereinfachte Variante des Originals in „Initiative Bidirektionales Laden Positionspapier März 2022.pdf“, Seite 30, Abbildung 8.

Beispiel 1: Garantiebedingungen der Traktionsbatterie

Die Garantiebedingungen der verschiedenen Fahrzeughersteller unterscheiden sich derzeit erheblich hinsichtlich der Anwendung des bidirektionalen Ladens. Nutzer*innen fehlen hier einheitliche und attraktive Anwendungsfälle. So sind beispielsweise in den Volkswagen ID.-Modellen ab Software 3.5 die Funktionen Entladen und bidirektionales Laden bei Erreichen der vorgesehenen Betriebsdauer oder Energiemenge nicht mehr verfügbar. Es gelten folgende Beschränkungen:

- Maximale Entladungsmenge: bis zu 10.000 kWh

- Maximale Betriebsdauer: bis zu 4.000 Stunden

- Nutzung nur zwischen 20 % und 80 % State of Charge (SOC)

Beispiel 2: Belastung durch Steuern, Abgaben und Umlagen

Nach aktueller Gesetzgebung entfallen Steuern, Abgaben und Umlagen auf Strom, der in die Traktionsbatterie geladen wird, sowie auf Strom, der ins öffentliche Stromnetz zurückgespeist wird. Elektrofahrzeuge sind beim Entladen lediglich von der KWKG-Umlage, der Offshore-Netzumlage sowie der §19 StromNEV-Umlage befreit. Diese machen jedoch nur etwa zehn Prozent der gesamten Belastung aus. Im Gegensatz dazu sind stationäre Batteriespeicher von der Stromsteuer und den Netzentgelten befreit. Eine rechtliche Gleichstellung der mobilen Traktionsbatterie mit stationären Speichern könnte diese Ungleichbehandlung beseitigen.

Beispiel 3: Kommunikationsprotokolle zur Steuerung und digitalen Marktanbindung

Wichtig für die flächendeckende Einführung des bidirektionalen Ladens ist die Weiterentwicklung der Kommunikationsstandards zwischen Fahrzeugen, Ladeeinrichtungen und dem Stromnetz. Die ISO 15118-20 (Nachfolger der bisherigen ISO 15118-2) legt dabei die Grundlage für das bidirektionale Laden fest. Sie erweitert die bestehende Norm um Funktionen wie Plug&Charge für einfachere Authentifizierung, V2G (Vehicle-to-Grid) für netzdienliche Rückspeisung und eine verbesserte Datenkommunikation.

Die Implementierung der Norm in bestehende Ladeinfrastrukturen erfolgt jedoch nur sehr schleppend, da ältere Ladestationen und Fahrzeuge häufig nicht kompatibel sind. Zudem bestehen noch Unklarheiten bezüglich der standardisierten Steuerung der Energieflüsse und der netzseitigen Anforderungen an bidirektionale Ladepunkte.

Auch sind Fragen zur Datensicherheit sowie zum Schutz der Fahrzeug- und Nutzerdaten nicht abschließend geklärt. Sind diese Herausforderungen gelöst, können bidirektionale Ladevorgänge reibungslos in den Energiemarkt integriert werden.

Wann wird bidirektionales Laden in Deutschland erlaubt?

Wann bidirektionales Laden flächendeckend erlaubt und zu attraktiven Kosten verfügbar sein wird, lässt sich aktuell schwer prognostizieren. Die grundsätzliche technische Machbarkeit ist bereits in diversen Pilotprojekten erfolgreich bewiesen.

Das fehlt noch, damit sich bidirektionales Laden im Ladealltag etablieren kann:

- Flächendeckende und normkonforme Standards

- Sicherer rechtlicher Rahmen

- Attraktive Geschäftsmodelle für Anwender*innen

Elektrofahrzeuge bieten mit ihren Speicherkapazitäten ein enormes Potenzial bei der Transformation der Energieversorgung hin zu 100 Prozent erneuerbaren Energien und damit zum Gelingen der Energiewende.

Plant SMA eine DC-Bidi-Wallbox auf den Markt zu bringen?

Meines Wissens gibt es kaum Fahrzeuge, die bidirektionales AC-Laden unterstützen. Ich kenne nur den Renault-R5, den der SMA eCharger wohl nicht unterstützt. Dabei gibt es bereits jetzt eine Reihe von Fahrzeugen, die bidirektionales DC-Laden unterstützen. Hier fällt mir zunächst die MEB-Plattform von VW (inkl. Škoda, Cupra etc.) und die neue Klasse von BMW (2026) ein.

Die Idee eines kostenpflichtigen Produktes, um bidirektionales Laden zu unterstützen, halte ich persönlich für keine gute Idee.

Ich besitze ein komplettes System mit PV, Sma Wechselrichter, Speicher mit Sma Sunny Storage, Sma Homemanager 2.0 und Sma-E-Charger. Nun haben wir seit gestern das passende Auto: Alpine A290, vom Hersteller für VTL und VTH freigegeben. Nach meinen Erkenntnissen ist die Regulatorik nun ebenfalls angepasst. Könnte ich nun ein Update von Sma bekommen um bidirektional zu laden?

Hallo Herr Eggers,

seit Markteinführung unterstützt der SMA eCharger das unidirektionale AC-Laden von Elektrofahrzeugen nach IEC 61851-1.

Vorbehaltlich der endgültigen Standardisierung der Richtlinien für bidirektionales AC-Laden und Freigabe der regulatorischen Rahmenbedingungen planen wir, zukünftig ein kostenpflichtiges eProdukt für den SMA eCharger anzubieten.

Beste Grüße

C. Keim

Guten Tag Frau Keim

Meine Frage geht in die gleiche Richtung, wir fahren einen R5 e-tech und warten auf die Freigabe für V2H, dies für die Wallbox (möglichst eCharger) und das Auto.

Zusatzfrage: ist die Normierung so, dass alle Bidi-AC Wallboxen untereinander kompatibel sind, d.h. ich kann in meinem Fall einen eCharger für die zukünftige Nutzung V2H einsetzen !

Hallo Herr Schmid,

vielen Dank für Ihre Anfrage.

Seit Markteinführung unterstützt der SMA eCharger das unidirektionale AC-Laden von Elektrofahrzeugen nach IEC 61851-1.

Vorbehaltlich der endgültigen Standardisierung der Richtlinien für bidirektionales AC-Laden und Freigabe der regulatorischen Rahmenbedingungen planen wir, zukünftig ein kostenpflichtiges eProdukt für den SMA eCharger anzubieten.

Aufgrund des Kommunikationsstandards, den Renault zur Markteinführung ausschließlich mit ihrem Partner Lacroix (Hersteller der Wallbox) vereinbart hat, ist aktuell leider eine Kommunikation zwischen dem SMA eCharger und Ihrem R5 e-tech noch nicht möglich.

Viele Grüße

C. Keim

Guten Tag,

ich habe eine PV-Anlage mit Wechselrichter, Speicher und Homemanager von SMA. Nun muss ich (wegen eines Defektes) meine Wallbox tauschen und erwäge, einen e-charger von SMA installieren zu lassen. Mein Fahrzeug ist ein VW ID.3 (GTX) mit einer 77 KW Batterie (vorbereitet für bidirektionales Laden). Kann ich davon ausgehen, dass – bei Freigabe des bidirektionalen Ladens meine nach dem Einbau des e-charger vorhandene Infrastruktur die technischen Voraussetzungen erfüllt?

Viele Grüße

Hallo Klaus,

die VW ID-Modelle sind aktuell nur für DC-seitige bidirektionale Lagen qualifiziert.

Die SMA Wallboxen sind AC-Wallboxen.

Viele Grüße

Christiane

Hallo Christiane,

ich habe einen Ford Explorer also ID Architektur. Das heißt, dass ich grundsätzlich mit einer SMA Wallbox nicht direktionales Laden. Bzw. welche Wallbox würde zu SMA Wechselrichter und Sunny Portal gehen?

lg

Franz

Hallo Franz,

zum Marktstart unterstützt der SMA eCharger das unidirektionale AC-Laden von Elektrofahrzeugen nach IEC 61851-1. Der internationale Standard ISO 151118-20 zum bidirektionalen AC-Laden von Elektrofahrzeugen befindet sich aktuell in der Finalisierung. Vorbehaltlich der endgültigen Standardisierung und regulatorischen Rahmenbedingungen plant SMA, zukünftig ein kostenpflichtiges eProdukt für den SMA eCharger anzubieten, um in Kombination mit kompatiblen Elektrofahrzeugen die Entladung der Fahrzeugbatterie für V2X Anwendungsfälle zu nutzen.

Mehr zum SMA eCharger gibt’s auf der Produktseite (FAQ, technische Informationen etc.).

Viele Grüße

Christiane

Sehr geehrte Fr. Keim,

was verstehen Sie unter kostenpflichtiges eProdukt?

Einmalige Anschaffungskosten oder Dauerkosten abhängig von was?

Mit freundlichen Grüßen

Franz Höflich

Hallo Herr Höflich,

nach aktuellem Stand ist eine Einmalzahlung geplant; finalisiert sind die Maßnahmen aber noch nicht.

Beste Grüße

C. Keim

Hallo SMA Team,

wie ich das mitverfolgt habe steckt das bidirektionale laden technisch nicht mehr in den Kinderschuhen sonder ist nur regulatorische blockiert.

Wir haben eine 25kwp SMA Anlage auf unserem Bürohaus und nutzen faktisch tagsüber ca. 60-70% des Stromes selbst. Der Rest geht ins Netz. Die betrieblichen Fahrzeuge sollen nun über ein SMA eCharger als überschusslader aus der PV-Anlage geladen werden. Die Fahrzeuge stehen tagsüber ca. 50% der Zeit und nachts zu 100% der Zeit. Um den Ruhestrombedarf nachts auch aus dem Überschuss aus dem Tage zu nutzen würde sich anbieten den Fahrzeugspeicher für diese ca. 20kWh zu nutzen. Somit wäre eine reine V2H Schaltung der Bedarf. Ein einspeisen ins soll nicht erfolgen. — wie kann ich das realisieren?? Ich würde unser Projekt auch gern als Pilotprojekt anbieten.

Mit freundlichen Grüßen Alexander Beck

Hallo Herr Beck,

vielen Dank für die freundliche Anfrage.

Für ein Pilotprojekts wäre auch die Zustimmung des jeweiligen Fahrzeugherstellers eine zentrale Voraussetzung, damit relevante technische Punkte abgeklärt werden können.

Viele Grüße

C. Keim

Hallo Frau Keim,

danke für den Hinweis. Das würde ich dann abklären und natürlich hier nur ein Fahrzeug anschaffen das für die V2H auch geeignet ist. Ich würde mich über eine Kontaktaufnahme der Fa. SMA außerhalb dieses Formates sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen Alexander Beck

Hallo,

bei BMW kann man ab Januar 2026 für den iX3 eine bidirektionale Wallbox bestellen. Somit sollten doch die Regularien geklärt sein, oder? Wann gibt SMA den eCharger für bidirktionales laden frei?

Hallo Herr Stromberger,

für DC Wallboxen ist die Frage der Regulartorik bereits länger geklärt: Daher sind die entsprechenden Wallboxen demnächst verfügbar.

Im Gegensatz dazu handelt es sich bei unserem SMA eCharger um eine AC-Wallbox: Hier sind noch Fragen offen, d.h. die offiziellen Rahmenbedingungen noch nicht vollständig geklärt.

Viele Grüße

C. Keim

Hallo, ich habe mir in der Hoffnung dass bidirektionales Laden freigegeben wird einen SMA EV Charger bestellt, der wohl nächste Woche installiert wird. Es hieß seitens des Installateur, dass ein Update kommt und dann die Funktionalität gegeben ist. Die Frage war wann das Update zu erwarten ist.

Gruß M.Wahl

Hallo Michael,

der SMA EV Charger ist ausgelegt für das unidirektionale Laden. Bidirektionales Laden kann damit nicht realisiert werden.

Weitere Informationen dazu findest du in der Produktdokumentation und unseren FAQ auf unserer Produktseite.

Viele Grüße

Christiane

Ich würde mich ebenfalls über eine bidirektionale DC-Wallbox von SMA freuen. Ihre Konkurrenten wie E3/DC oder Ambibox scheinen aber einen Marktstart für Ende 2025 anzupeilen. Dort scheint man das Thema etwas progressiver anzugehen als bei SMA. Oder täuscht der Eindruck?

Hallo Matthias,

der Marktstart wird maßgeblich von der Finalisierung der erforderlichen Standards beeinflusst:

Der internationale Standard ISO 151118-20 zum bidirektionalen AC-Laden von Elektrofahrzeugen befindet sich aktuell in der Finalisierung.

Vorbehaltlich dieser endgültigen Standardisierung und der Verabschiedung von regulatorischen Rahmenbedingungen plant SMA, ein kostenpflichtiges eProdukt für den SMA eCharger anzubieten.

Viele Grüße

Christiane

Hallo

Unser Renault R5 ist seit bald vier Monaten unter beschäftigt, weil kein V2H möglich, obwohl die Rahmenbedingungen in der Schweiz dies zulassen. Auskunftsversuch bei Renault Schweiz sind nichtsaussagend oder verlaufen im Sand.

So will ich andere Optionen suchen. Da unsere 5kW PV mit Tripower und SHM 2.0 eingebunden ist, wäre der eCharcher eine solche.

Frage: ist das möglich und wird die Wallbox mit der nötigen Software für die Nutzung V2H angeboten.

Hallo Herr Schmid,

vielen Dank für Ihre Anfrage.

Seit Marktstart unterstützt der SMA eCharger das unidirektionale AC-Laden von Elektrofahrzeugen nach IEC 61851-1.

Der internationale Standard ISO 151118-20 zum bidirektionalen AC-Laden von Elektrofahrzeugen befindet sich aktuell in der Finalisierung.

Vorbehaltlich der endgültigen Standardisierung und regulatorischen Rahmenbedingungen planen wir, zukünftig ein kostenpflichtiges eProdukt für den SMA eCharger anzubieten.

Mehr zum SMA eCharger finden Sie auf unserer Produktseite.

Viele Grüße

C. Keim

Danke Frau Keim

Doch die wichtigste Frage, ob der eCharger für die V2H-Nutzung mit dem Renault R5 genutzt werden kann, bleibt unbeantwortet.

Hallo Herr Schmid,

eine Aussage dazu können wir erst treffen, wenn (wie beschrieben) die entsprechenden Standards final sind.

Vielen Dank für Ihre Geduld.

Viele Grüße

C. Keim

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe einen SMA Hybridwechselrichter und SMA Speicher. Ich kann Strom von der PV-Anlage in den Speicher einspeisen und wieder abrufen. Das will ich auch mit dem Autospeicher tun.

Warum braucht man jetzt noch eine DC-Wallbox? Ich als nicht-Elektriker würde sagen: Ist doch egal welcher Speicher am Hypridwechselrichter hängt. Und warum eine AC-Wallbox? Um den Gleichstrom von der PV-Anlage im Hybridwechselrichter in Wechselstrom und vom On-Board-Charger (OBC) wieder in Gleichstrom zu wandeln!?Also: Was ist der Unterschied zwischen SMA-Speicher und Speicher im E-Auto?

Vielen Dank für eine Antwort.

Grüsse

Herbert Pirner

Hallo Herr Pirner,

es gibt ein paar grundlegende Unterschiede zwischen stationären Heimspeichern und mobilen Speichern, wie sie z.B. in Elektrofahrzeugen verbaut sind. Dies betrifft u.a. die Spannungslage (Trend zu 800V Technik in Elektrofahrzeugen), die Kommunikation (ISO 15118 zur Kommunikation mit dem Elektrofahrzeug), die Sicherheitsanforderungen (z.B. Anforderungen an Crashsicherheit bei mobilen Fahrzeugspeichern), usw.

Darüber hinaus ist bei der DC-Ladung bzw. Entladung von Elektrofahrzeugen eine galvanische Trennung normativ vorgeschrieben.

Hybridwechselrichter sind in der Regel galvanisch nicht getrennt aufgebaut.

Viele Grüße

C. Keim

Guten Tag,

Das ist das Konzept der Zukunft.

Wir haben alles von SMA bis zur Wallbox und hoffen auf V2H.

Dranbleiben!

Hallo Götz,

vielen Dank für das nette Feedback.

Wir bleiben auf jeden Fall dran!

Sonnige Grüße

Christiane

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe meine Wallbox

SMA EVC 22-3AC-10 ersetzt durch

SMA EVC 22-3AC-20 und habe einen

VW ID5.

Wie kann ich jetzt bidirektional laden?

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Jerg

Hallo Herr Jerg,

mit dem SMA EV Charger ist kein bidirektionales Laden möglich (siehe dazu die Informationen auf unserer Produktseite, z.B. die FAQ).

Perspektivisch ist das bidirektionale Laden aber mit unserem Nachfolger, dem SMA echarger möglich: Vorbehaltlich der endgültigen Standardisierung und regulatorischen Rahmenbedingungen, plant SMA zukünftig ein kostenpflichtiges eProdukt für den SMA eCharger anzubieten, um in Kombination mit kompatiblen Elektrofahrzeugen die Entladung der Fahrzeugbatterie für V2X Anwendungsfälle zu nutzen.

Beste Grüße

C. Keim